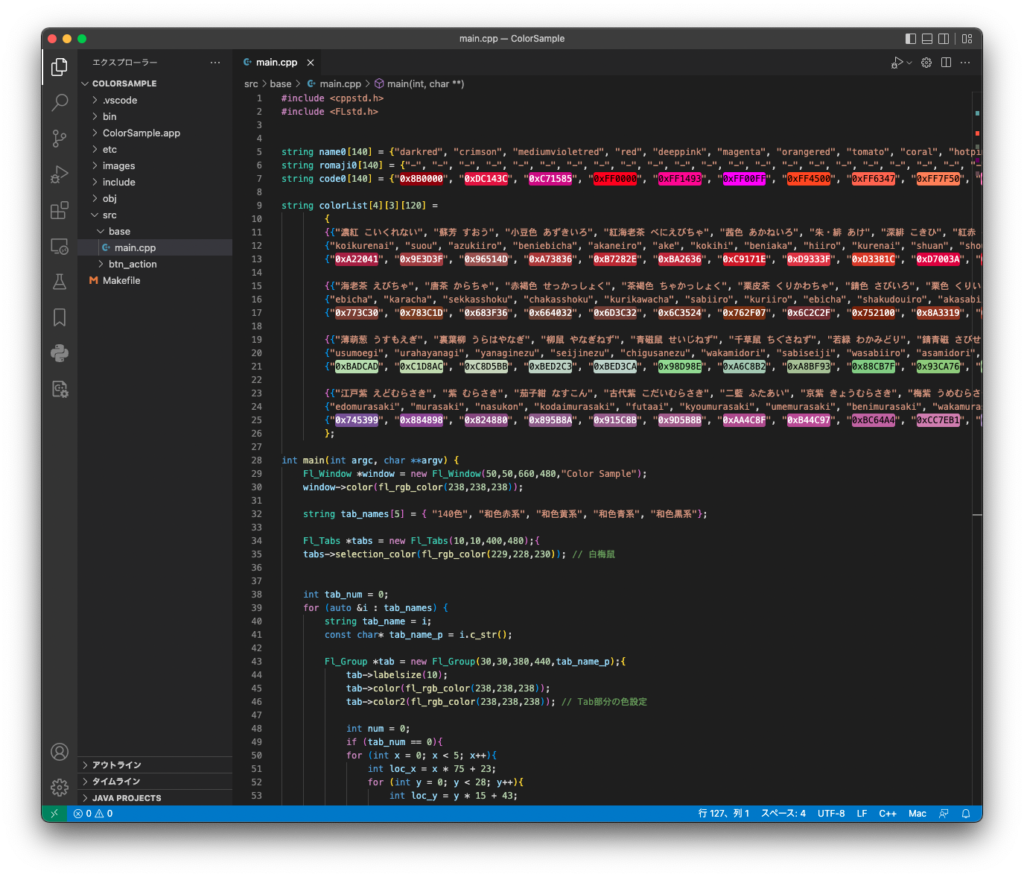

[M1 Mac, Big Sur 11.6.7, clang 13.0.0, NO IDE]

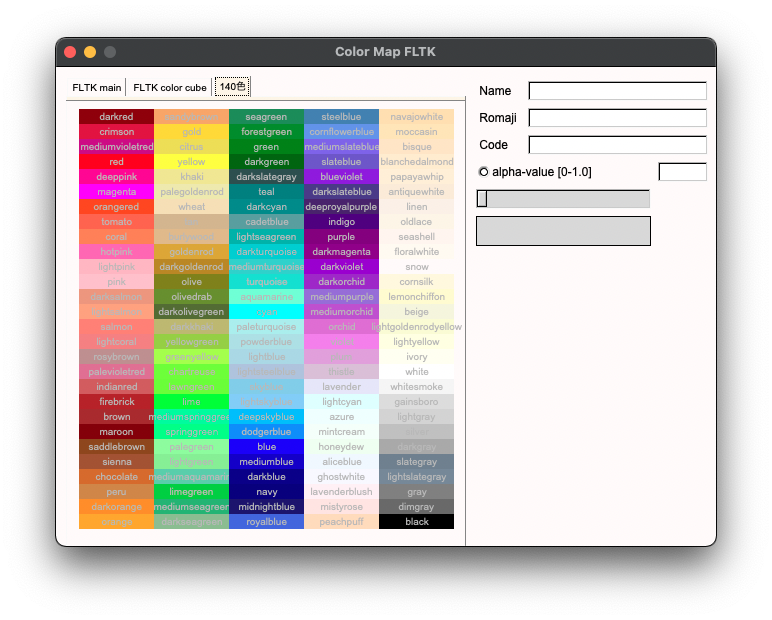

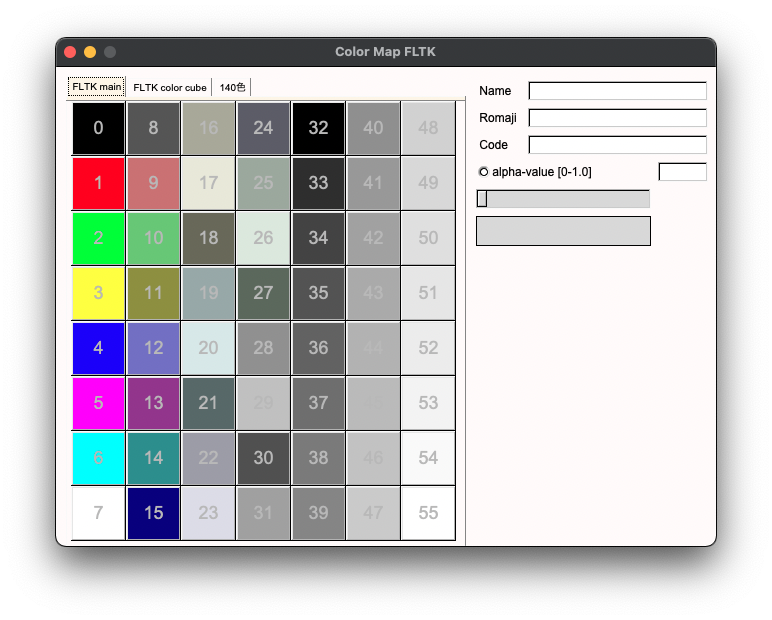

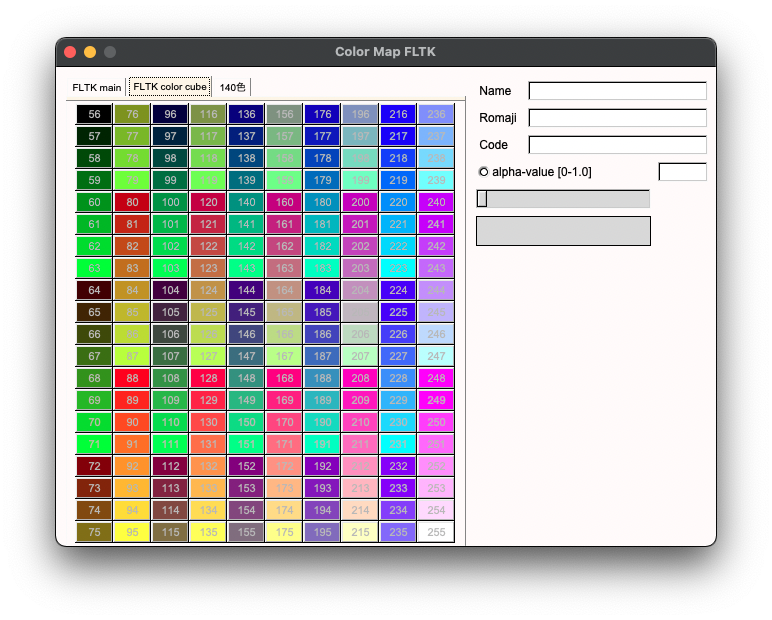

カラーボタンから取得したカラーコードをFl_Boxの色設定に使いました。redraw関数による再描画が必要になります。

extern Fl_Input *name_input, *romaji_input, *code_input;

extern Fl_Tabs *tabs;

extern string colorList[3][140];

extern string colorList2[4][3][120];

extern vector<string> tab_names;

extern Fl_Box *colorBox;

string *name, *romaji, *color;

const char *name_c, *romaji_c, *color_c;

vector<int> RGBConvert(string colorcode){

vector<int> RGBColor;

string red0 = colorcode.substr(2,2);

int red = stoi(red0, nullptr, 16);

RGBColor.push_back(red);

string green0 = colorcode.substr(4,2);

int green = stoi(green0, nullptr, 16);

RGBColor.push_back(green);

string blue0 = colorcode.substr(6,2);

int blue = stoi(blue0, nullptr, 16);

RGBColor.push_back(blue);

return RGBColor;

}

void getColor(Fl_Widget*, long num){

cout << "num " << num << endl;

Fl_Widget * tab = tabs->value();

const char* lbl = tab->label();

cout << "lbl " << lbl << endl;

string lbl_str = (string)lbl;

int tab_num = getIndex(tab_names,lbl_str);

cout << "tab_num " << tab_num << endl;

if (tab_num == 0){

name = &(colorList[0][num]);

name_c = name->c_str();

romaji_c = "-";

color = &(colorList[2][num]);

color_c = color->c_str();

} else {

name = &(colorList2[tab_num-1][0][num]);

name_c = name->c_str();

romaji = &(colorList2[tab_num-1][1][num]);

romaji_c = romaji->c_str();

color = &(colorList2[tab_num-1][2][num]);

color_c = color->c_str();

}

name_input->value("");

name_input->insert(name_c);

romaji_input->value("");

romaji_input->insert(romaji_c);

code_input->value("");

code_input->insert(color_c);

vector<int> rgbcolor = RGBConvert(*color);

int red = rgbcolor[0];

int green = rgbcolor[1];

int blue = rgbcolor[2];

cout << "RGB " << red << " " << green << " " << blue <<endl;

colorBox->redraw();

colorBox->color(fl_rgb_color(red,green,blue));

}